引き継がれた「地域おこし・人づくり」のDNA(2)

~ 砂漠を緑に変えた川筋者(かわすじもん)の魂 ~

特集 若松ゆかりの著名人

中村 哲 医師

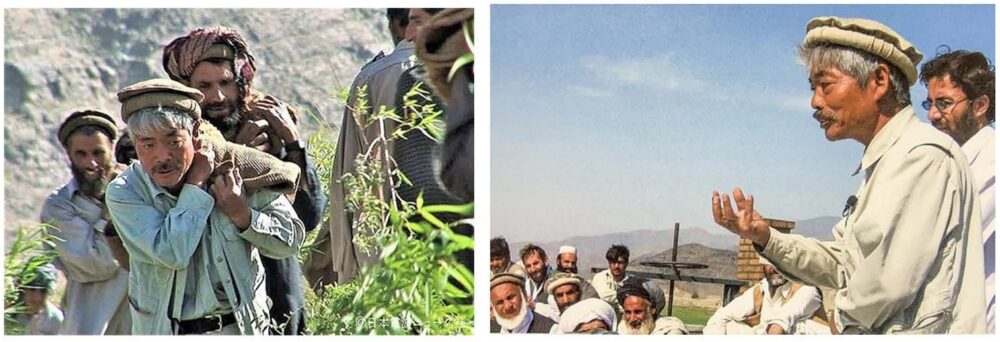

アフガニスタンの東部、ジャララバード近郊。かつて見渡す限りの砂漠だった場所に水路を引き、緑を蘇らせた中村哲さん。彼の歩みは単なる一医師の慈善活動に留まるものではありませんでした。そこには、郷土・若松の風土が育んだ「地域おこし」の情熱と、血筋に流れる「人づくり」のDNA、そして少年の頃から変わらぬ「生命への深い畏敬」が脈打っていました。一滴の水が乾いた大地を潤すように、彼が遺した志は今なお、国境を越えて人々の心に希望の灯をともし続けています。

玉井家の血脈と「昆虫少年」の面影

1946年9月、福岡市で生まれた中村哲氏のルーツを探ると、若松の地で「川筋気質」と呼ばれた荒々しくも情に厚い文化にたどり着きます。母方の祖父・玉井金五郎は港湾荷役を担う「玉井組」を率い、「困っている者は損得抜きで助ける」という倫理観の強い人物でした。

また、彼の人柄は父・勉の人間性を受け継いでいました。金五郎の娘・秀子と結婚した勉は、小規模ながら「中村組」という沖仲仕の会社を営み、荒くれ者たちが集まる港湾の現場に身を置く一方で、労働運動に関わり、秀子の兄である火野葦平(玉井勝則)と文学論を交わすほどのインテリでした。泥にまみれて重機を操りながら、冷静に文明を批評し、執筆活動を行った中村哲氏の姿は、社会運動家だった父の実直な生き方を彷彿とさせます。

しかし、こうした玉井家・中村組の人々の中にあって、少年時代の彼は内気で静かな子供でした。賑やかな大人の世界を背に、一人、若松の野山へと分け入ることを好みました。彼が追いかけていたのは、蝶やカミキリムシといった「小さな生命」でした。草むらにうずくまり、虫を観察する少年は、ファーブルの『昆虫記』に憧れ、将来、昆虫学者になることを夢見ていました。

そんな哲少年にとって、伯父・火野葦平は大きな存在であり、頻繁に「河伯洞」を訪れ、若松の海や山を共に歩き、昆虫採集に没頭するなかで、彼は自然への敬意や命の循環を無意識のうちに吸収していました。

パキスタンで受けた衝撃

その後も彼の「昆虫愛」は冷めることなく、大学生になって九州の山々を歩き回るうち、何時しか、標高3,000~5,000メートルの山岳地帯に生息する高山蝶(パルナシウス)を見たいとの思いが募りました。

九州大学医学部を卒業して精神科医となった中村氏は、この幻の蝶が飛び交うヒマラヤの麓に行くため、1978年、登山隊のドクターとしてヒンドゥークシュ山脈への遠征に参加。その時、パキスタン現地で見たハンセン病患者の悲惨な状況に大きな衝撃を受け、強い使命感を抱くようになりました。

「誰もやりたがらないことこそ、自分がやるべき仕事」との思いから、1984年にペシャワール会の一員としてパキスタンへの赴任を決意。まさに血脈に流れる「川筋気質」をたぎらせる男気の発露とでもいうべき決断でした。

こうしてハンセン病患者の治療にあたる傍ら、戦火を逃れた多くのアフガン難民を診療していた中村医師は、1986年にアフガニスタン国内での活動を始め、山岳地帯に診療所を開設し、医療支援を広げていきました。

そうしたなか、2000年に過去最悪と言われるほどの大干ばつが発生。飲み水が枯渇し、家畜が全滅。水を求める数百万人の人々が住み慣れた村を捨て、わずかに残った泥水を飲んだ子どもたちに感染症が蔓延するなど、絶望的な状況に陥りました。

日本の伝統技術で水路を引く

大干ばつによってひび割れた大地の上で、子供たちは薬でなく水を求めて死んでいきました。「薬で飢えは治せない。水があれば、彼らは自分の力で生きていける」そう確信した中村医師は、2003年から「100の診療所より、1本の用水路」を掲げ、マルワリード用水路の建設に取り掛かり、自ら重機の操作を学び、現地の人々と共に開削を進めました。

しかし、用水路の建設は単なる土木作業とは程遠く、戦火に加え、干ばつと洪水が交互にやってくるという自然の猛威と闘い続けました。建設地は夏の気温が50℃を超える酷暑地帯で、着工後に何度も大洪水に襲われました。せっかく築いた護岸や堰が濁流に飲み込まれ、数ヶ月分の作業が無に帰すこともあり、掘削ルート上に巨大な岩盤が立ちふさがり、人力や旧式の重機では太刀打ちできない場面が多々ありました。

また、作業員が拉致されたり、建設現場が戦場と化したりするリスクを抱えた作業を余儀なくされ、地元民の不信感を払拭するため、自ら泥にまみれて共に働くことで、地元民との信頼関係を築いていきました。

苦労の末、2010年にやっと完成した全長約25kmの水路は、かつての荒野を16,000ヘクタールの緑地に変え、65万人の生活を支えるまでになりました。「一隅を照らす」という言葉を体現したこの事業は、技術的な完璧さよりも、現地の自然と人間に寄り添う姿勢がいかに重要かを物語っています。

しかも、専門家不在の中で、中村氏が参考にしたのは、江戸時代に福岡藩がつくった「山田堰」の治水技術でした。現地で手に入る石や竹を使い、万が一壊れても現地の農民たちが自ら修復できる持続可能な技術。コンクリートに頼らず、自然の川の流れを妨げない石積みの堰。これらは、少年の頃にファーブルから学んだ「自然との共生」を実践する試みでもありました。

凶弾に倒れても「水」は流れ続ける

2019年12月、ジャララバードを移動中の中村氏は、武装グループの襲撃を受け帰らぬ人となりました。享年73歳。その訃報はアフガニスタンの人々を絶望させ、日本中が深い悲しみに包まれました。

アフガニスタン政府は彼に名誉市民権を授与し、現地の農民たちは中村氏を「カカ・ムラド(尊敬する長老)」と呼び、彼が遺した用水路を守り続けています。

中村氏がアフガニスタンで実践したことは単なる「支援」ではありませんでした。それは、若松で育まれた「人づくり」の種を遠く離れた異郷の地に蒔く作業でもありました。彼が好んで書いた照一隅(一隅を照らす)の言葉通り、彼は自分に与えられた場所で、命の限り光を放ちました。彼が遺したDNAは、今、アフガニスタンの農民たちの手によって、そして彼の志を継ぐ日本の若者たちによって、次なる「地域おこし」へと引き継がれています。

世のため人のためアニメシリーズ「中村哲物語」乾いた大地を緑に変えた医師

https://www.youtube.com/watch?v=mHNSZskiRMU

アフガニスタン 永久支援のために 中村哲 次世代へのプロジェクト

https://www.youtube.com/watch?v=kjk3lgS7_1g