佐藤と安川に見る「富の哲学」

実業家精神と慈善活動

特集 若松百年史

若松ゆかりの巨人、佐藤慶太郎と安川敬一郎の事例は、実業家と慈善活動がどのように融合するかを示している。彼らにとって実業家としての成功は単に資本を蓄積することではなく、時代が要請する社会的な課題(産業人材の不足、文化の普及、貧困者の救済など)を解決するための道具であり、彼らはその道具を最大限に活かして若松ひいては日本の近代化に不可欠な基盤を築いた。

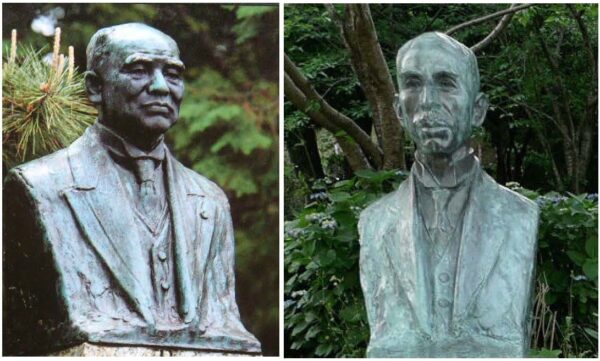

佐藤慶太郎:「公私一如」を貫く信念と文化・福祉の振興

「石炭の神様」と称された佐藤慶太郎は、富を「社会からの預かりもの」と見なし、公私一如(公と私とが一体であること)を生涯の行動原理としていた。彼はアメリカの鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの「富んだまま死ぬのは不名誉なこと」という思想に感銘を受け、全財産を社会に還元することを実践した。

彼の社会還元活動は全国的な規模で行われた。最も象徴的な功績は、資金難に陥っていた東京府美術館(現・東京都美術館)の建設資金100万円(現在の価値で約40億円相当)を寄付し、日本初の公立美術館の開館を実現させたことである。

さらに、困窮者の生活改善を重んじた佐藤は、大日本生活協会や佐藤新興生活館(現・山の上ホテル本館)など、貧しい人々の生活向上と文化普及を目指した社会運動の拠点を創り、病院の建設・寄贈、孤児院や養老院への援助といった福祉活動にも尽力している。

教育分野においても明治大学専門部女子部への寄付を行い、女性が法律を学ぶ機会を社会的に認知させることに貢献し、地元若松でも図書館の建設・寄贈などを行った。

佐藤慶太郎の功績は、実業家としての成功を文化の発展や生活文化の向上を掲げた社会改革へと昇華させた点にあり、カーネギー流の社会還元を日本で初めて大規模に実行した人物として高く評価されている。

安川敬一郎:「国家百年の計」を見据えた産業・教育の実践

安川敬一郎もまた事業で得た富を惜しみなく社会に還元した。彼の企業家精神は「産業を興して国の恩に報ゆる」という強い思いに裏打ちされており、慈善活動の焦点は日本の近代化と産業基盤の確立という点にあった。

安川の社会貢献で特筆すべきは教育分野への貢献が挙げられる。日本が急速な工業化を進める上で、高度な技術を持った人材が不足している現状を憂い、私財を投じて1907年、明治専門学校(現在の九州工業大学)を設立。次いで明治学園を創立して初等教育から高等教育まで、一貫した技術者教育機関を整備した。これは日本の産業発展を支える人材を育成するための先見的な投資であった。

また、若松築港の社長として洞海湾の拡充を強力に進め、若松を一大石炭積出港に発展させた。1901年から操業を始めた官営製鐵所の八幡村誘致に尽力したことは、北九州地域を日本の産業中心地へと押し上げる決定打になった。さらに辛亥革命後の孫文の生活を長期間支援するなど、国際的な視野に立った政治活動も行っている。

佐藤慶太郎と安川敬一郎の功績は、実業家としての成功が単なる資本蓄積ではなく、時代の要請する社会的な課題(産業人材の不足、文化の普及、困窮者の救済など)を解決するための「道具」であったことを示している。

彼らが実践した「実業家精神と慈善活動の融合」は、企業が社会に提供する価値を「利益」と「公益」の両面で最大化する行為であり、地域に眠る「可能性」を見つけ出し、それを形にする情熱と柔軟な思考の大切さを物語っている。

還元の佐藤・創造の安川 https://wakaten.net/wp-content/uploads/2025/11/My-Movie.mp4