「地域おこし」の巨人たち(2)

佐藤慶太郎の生涯と遺産

特集 若松ゆかりの著名人 若松百年史

佐藤慶太朗

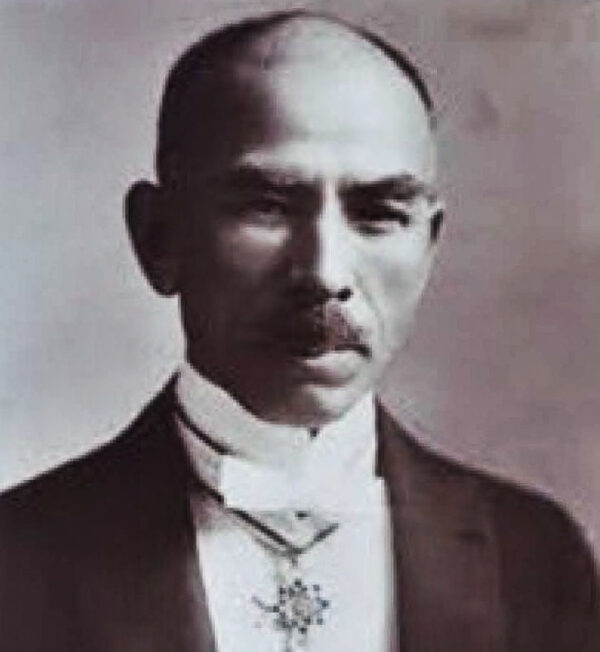

実業家として巨万の富を築きながらその富のほとんど全てを社会還元に捧げた稀有な人物、それが「石炭の神様」と呼ばれた佐藤慶太郎である。彼の生涯は、成功への飽くなき探求と「公私一如」の信念に基づいた壮大な慈善活動によって貫かれていました。

彼はアメリカの鉄鋼王カーネギーの「自ら築き上げた財産をすべて社会に還元する」姿勢に感銘を受け、これを実践しました。東京府美術館(現・東京都美術館)の設立支援をはじめとする佐藤慶太朗の功績は、現代日本の文化・教育・社会基盤に今なお残る偉大な遺産になっています。

夢の挫折と新たな挑戦:若き日の苦闘(1868年~1892年)

佐藤慶太郎は1868年に遠賀郡陣原村(現在の北九州市八幡西区)で佐藤孔作の長男として生まれ、旧体制から新体制へと激変する明治という時代のうねりの中で育ちました。

若くして法律家を志した慶太郎は、1886年、旧藩校の伝統を受け継ぐ福岡県立英語専修修猷館(現・修猷館高等学校)に入学します。しかし、法律の道に進むべく修猷館を中退し、親戚の援助を得て上京。1887年に明治法律学校(後の明治大学)に入学しました。当時の明治法律学校はフランス法学を基盤とした質の高い教育で知られ、多くの法曹を輩出していました。

法曹になるという夢を抱き無理をして勉学に励んだことから、生来病弱であった慶太郎は深刻な脚気を患い、長期の療養生活を余儀なくされました。当時、脚気は国民病の一つであり、彼は法曹への道を諦めざるを得なくなり失意のうちに帰郷します。

「石炭の神様」:実業家としての成功(1892年~1922年)

しばらく療養生活を送った後、1892年、慶太郎は再起をかけて当時、九州の石炭輸送の一大拠点として急速に発展しつつあった若松へと向かい、若松随一の石炭商である山本周太郎商店に就職。ここで周太郎の義妹・俊子と結婚、妻から簿記など商売の「いろは」を学びました。

彼はすぐに頭角を現し、持ち前の洞察力と勤勉さで石炭取引のノウハウを徹底的に学び、石炭を触るだけで筑豊のどの炭鉱から掘り出されたかを言い当てるほど石炭の品質を研究。入社から8年後の1900年に山本商会から独立して「佐藤商店」を立ち上げました。

佐藤慶太郎の実業家としての成功は、ひとえに若松港の将来性を見抜いたその卓越した洞察力と革新的な流通手法の開発にあったと言えます。

若松港は日本の近代化を支えるエネルギー源であった石炭の積出港として、明治後期から大正期にかけて飛躍的な発展を遂げていました。慶太郎は既存の流通網だけでなく、それまでの煩雑な積替え方式を一新する門司港停泊汽船への石炭直積み方式という独創的な手法を考案しました。これは物流のスピードとコスト効率を大幅に改善するものであり、若松の石炭流通において競争力を決定づけました。

さらに、品質が劣ると敬遠されがちだった大隈炭を陶磁器業や捕鯨業に売り込むことで石炭需要を拡大させ、筑豊炭全体の評価と流通量を高め、石炭積出港「若松」の地位向上にも貢献しました。

日露戦争後の石炭需要の高騰を好機と捉えた慶太郎は、1908年に炭鉱経営にも乗り出し、石炭仲買業から炭鉱経営、さらに貿易、海運、倉庫業へと事業を拡げ、石炭事業に対する卓越した手腕と功績から、「石炭の神様」と称されるようになりました。

1918年には若松市会議員に当選し、市会議長に就くなど公的な役職を担い、1920年には三菱鉱業の監査役にも就任。しかし持病の悪化を懸念した主治医の助言に従って、この頃から徐々に経営の第一線から退きました。

富は社会からの預かりもの:「公私一如」の慈善哲学

佐藤慶太郎の生涯を語る上で特筆すべき点は、彼が築いた巨万の富を社会に還元した「公私一如」の信念です。

彼は、アメリカの鉄鋼王カーネギー(Andrew Cernegie)の「富んだまま死ぬのは不名誉なことだ」という言葉に深く感銘し、「財産は社会からの預かりものであり、世に返すのは当然の責務である」という哲学を貫きました。彼の慈善活動は単なる施しではなく、文化の発展と社会の基盤づくりを目的とした壮大な社会改革でした。

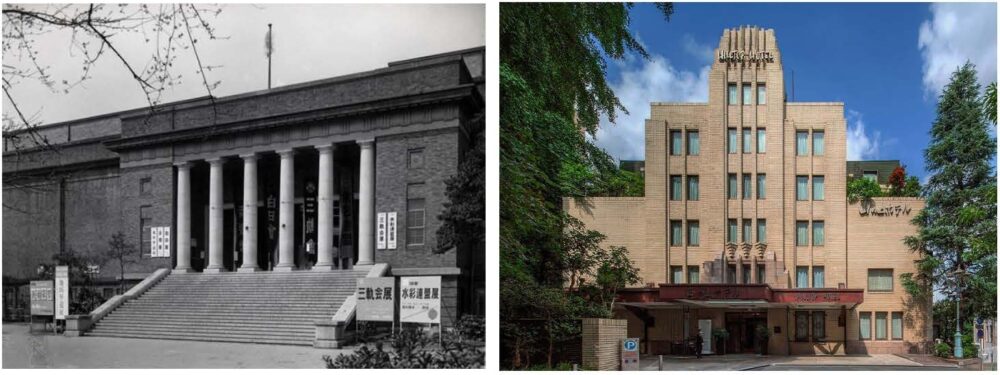

佐藤慶太郎の慈善活動の中で象徴的なものは東京府美術館(現・東京都美術館)の建設支援です。1921年、彼は日本で初めての公立美術館の建設が資金難で頓挫しかけていることを知ります。慶太郎は「常設美術館を建設してこそ古美術を保護し、新しい美術を奨励することができる」という強い信念を持っており、日本の文化振興のためには公立美術館が不可欠であると考えました。

その危機的状況に対して彼はすぐに寄付を表明。建設資金の全額100万円(現在の価値で約30億円)という前例のない金額を拠出しました。こうした佐藤の英断と巨額寄付によって東京府美術館は1926年、無事開館しました。

これは日本における本格的なフィランソロピー(慈善活動)の先駆的な事例であり、現在、東京都美術館内のアートラウンジには朝倉文夫制作による佐藤慶太郎の胸像が設置され、その功績が今に伝えられています。

また、人々の生活基盤の向上にも力を注ぎ、1935年に困窮者の生活改善や教育を目的とした「大日本生活協会」を設立。1937年にはこの運動の拠点として150万円(約45億円)を投じた「佐藤新興生活館」(現・山の上ホテル本館)を建設しました。これは貧困問題の解決を目的とした先進的な社会福祉事業でした。

さらに、法律家を志しながら断念した経験を持つ慶太郎は女性が法律を学ぶことの重要性を強く認識していました。彼は1929年に開校した明治大学専門部女子部(法科・商科)の校舎建設に多額の寄付を行い、女性が法律を学ぶ機会を世間的に認知させた最初の学校創設にも貢献しています。

晩年と永遠に受け継がれる遺産

経営の第一線から退いた後も慶太郎の社会貢献への意欲は衰えませんでした。1934年、彼は自身の高塔山ふもとの広大な邸宅の土地・建物を若松市に寄贈しました。この敷地は現在、「佐藤公園」として若松区民の憩いの場となっています。邸宅寄贈後、彼は静養のため別府に移り住み、1940年1月17日に71歳で逝去しました。

佐藤慶太郎の「公私一如」の哲学は、彼の死後も徹底されました。彼は遺言によって全ての遺産188億円(約56億円)を寄贈。別府市美術館及び体育館の建設費、若者の育成を目的とした財団法人佐藤育英財団の設立資金などに充てられました。

生涯を通じて近代社会における実業家精神と慈善活動の理想像を体現する。若松の石炭産業で巨万の富を築き、「石炭の神様」と呼ばれた彼が残した遺産は、東京の文化芸術、北九州の教育・福祉、そして別府の文化施設といった具体的な形になり、時を超えて日本の文化・社会の基盤になりました。

「富は社会からの預かりもの」とする彼の揺るぎない信念は、現代の企業経営者や資産家にとっても社会貢献のあり方を考える上で重要な指針であり続けています。

佐藤慶太朗と東京都美術館のあゆみ https://www.youtube.com/watch?v=WyHVd-SwsMQ