「地域おこし」の巨人たち(Ⅰ)

安川敬一郎、その業績と志

特集 若松ゆかりの著名人 若松百年史

安川敬一郎

地域を創り未来を拓く力。それは、いつの時代においても志を持った個人の情熱と行動から生まれてきました。幕末から明治初期にかけて激動の時代に日本の近代化を牽引し、北九州の礎を築いた一人の巨人、安川敬一郎。彼の生涯は、まさに「地域おこし」の精神そのものでした。若者たちが地域に目を向け、その可能性を信じるきっかけとなるよう、安川敬一郎の波乱に満ちた生涯と彼が遺した偉大な功績を辿ります。

安川敬一郎の生い立ち、学業と結婚

安川敬一郎は、1849年(嘉永2年)5月9日、筑前国早良郡鳥飼村(現在の福岡市鳥飼)に生を受けました。父は福岡藩士の徳永省易、母は久米。彼は幼少期から聡明で学問に対する人一倍強い探求心を持っていました。しかし、時代は幕末。尊王攘夷運動が激化し、世情は不安定でした。この激動の時代が後の敬一郎の人生に大きな影響を与えることになります。

敬一郎は藩校修猷館で学び、その後、当時最新の学問を学ぶため慶應義塾へと進みます。福澤諭吉の門下生として実学と独立自尊の精神を深く吸収しました。しかし、学業半ばで悲劇が彼を襲います。三兄・徳永徳(めぐむ)が戦死したため急遽帰郷せざるを得なくなります。これは敬一郎にとって大きな痛手であり、同時に、一早く家を支え、社会に貢献するという意識を芽生えさせるきっかけとなったのかもしれません。

彼の人生の転機の一つが結婚でした。1864年、16歳で安川岡右衛門の養子となり、18歳の時、岡右衛門の四女である峯子と結婚して家督を相続。名を「敬一郎」と改めます。この結婚は彼が新たな家を築き、社会的な基盤を確立する上で重要な意味を持ちました。峯子は敬一郎の事業を陰で支え、その後の彼の波乱に満ちた生涯において、かけがえのない伴侶であり続けました。

起業と業績

安川敬一郎の真骨頂は、その卓越した企業家精神と国家百年の計を見据えた壮大な事業展開にありました。日本が西洋列強に伍していくためには、産業の発展が不可欠であると確信していました。

事業家としての第一歩は1877年、芦屋で石炭販売業を始めたことにあります。ここから彼の「石炭王」としての道が拓かれていきます。1880年には相田炭鉱と庄司炭鉱の経営を始め、炭鉱業へと本格的に参入しました。当時の日本は急速な近代化を進める上で石炭というエネルギー源が不可欠であり、敬一郎は時代の要請を的確に捉えていたのです。

1886年には活動拠点を若松に移し、明治炭鉱の開発に着手します。そして1888年には若松築港株式会社を創立し、石炭輸送の要となる港湾整備にも乗り出します。翌1889年には赤池炭鉱を開発するなど、精力的に事業を拡大していきました。

彼の事業を支えたのは、次男・松本健次郎との親子二人三脚体制でした。1893年に設立された安川松本商店では安川自身が炭鉱経営に注力し、松本健次郎が石炭販売を担当。この強力な連携体制が事業の飛躍的な発展を可能にしました。1896年には明治炭鉱株式会社を創立し、門司に事務所を設置。東京、大阪、神戸へと支店を拡大し、その事業は全国規模へと発展しました。

1908年には明治鉱業株式合資会社を設立。敬一郎は「産業を興して国の恩に報ゆる」という強い思いを抱いていました。この信念に基づき次々と新たな事業を立ち上げます。明治紡績(1908年)、安川電機(1915年)、九州製鋼(1917年:中国と合弁、後に八幡製鐵に統合)、黒崎窯業(1918年)など、多岐にわたる企業の設立・経営に携わり、日本の産業近代化を牽引しました。

その功績は、「東の渋沢、西の安川」と評されるほどでした。九州鉄道取締役、若松築港社長、筑豊石炭鉱業組合総長、明治鉱業社長、九州製鋼会長などを歴任し、まさに日本の経済界を代表する存在でした。1922年に経済界から引退しますが、彼の遺した足跡は計り知れません。

社会貢献

安川敬一郎の偉大さは事業家としての手腕だけでなく、社会貢献に対する深い識見と実践にもありました。事業で得た富を惜しみなく社会に還元しました。

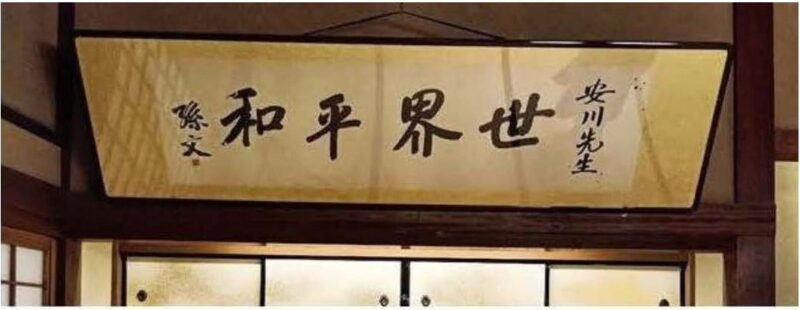

彼の社会貢献活動で特筆すべきは、1881年に玄洋社社員となり資金援助を行ったことです。特に、中国において辛亥革命が起こると、頭山満の反対を顧みず、孫文を神戸から東京に迎え自分の隣家を孫文の隠れ家に借り、4年間、毎月5百円の生活費を提供しました。これは単なる政治的支援にとどまらず、アジアの未来を見据えた敬一郎の広い視野と国際感覚を示すものです。

特に力を入れたのは教育分野への貢献です。彼は1907年に明治専門学校(現在の九州工業大学)を設立しました。当時の日本は、急速な工業化を進める上で高度な技術を持った人材が不足していました。敬一郎はこの現状を憂い、自ら私財を投じて技術者育成のための学校を設立することを決意したのです。

1909年4月には明治専門学校を開校。さらに1910年には明治専門学校附属小学校(現在の明治学園)を創立し、初等教育から高等教育まで一貫した教育機関を整備しました。教育こそが国づくりの基盤であるという彼の信念がこれらの学校創立に結実しました。中華民国前臨時大総統として亡命した孫文を明治専門学校に迎えたことも、彼の国際的な視野と教育に対する熱意を示す象徴的な出来事です。

また、1914年には衆議院議員総選挙に補欠当選し、その後、貴族院男爵議員を務め1925年7月に引退。政・財界において日本の発展に貢献した安川敬一郎は、1934年(昭和9年)11月、85歳で逝去しました。

地域貢献(筑豊炭田の経営と北九州・若松の整備)

安川敬一郎は、特に北九州、なかでも若松地域の発展に並々ならぬ情熱を注ぎました。彼は筑豊炭田の経営を通じて日本の産業を支え、その石炭を効率的に輸送するための港湾・鉄道整備に深く関与しました。

若松築港の社長として若松港の近代化を強力に推進しました。港湾の浚渫や施設の拡充によって若松は一大石炭積出港として発展。筑豊炭田で採掘された大量の石炭が若松から国内外へと運び出され、日本の近代化を強力に支えました。

若松駅と若松機関区が貨物取扱高で断トツの日本一を長年継続したという事実も、彼の築いたインフラの重要性を示しています。藤木や古前、宮丸以西に広がった貯炭場(石炭ヤード)跡は当時の活況を物語るものです。

製鐵所誘致に尽力

安川敬一郎の地域貢献の最大の功績の一つが官営製鐵所の八幡誘致に尽力したことです。地盤が強く地震などの災害が少ないという地理的優位性。筑豊炭田からの大量且つ安定的な石炭供給。遠賀川と洞海湾を堀川で結び、筑豊からの石炭輸送を円滑化する内陸輸送路の確保。5千トン級の鉄鉱石を積んだ船が入港できるよう大規模な浚渫工事を進める港湾整備計画など、他の候補地に優る洞海湾地域のポテンシャルを提示したことで、遠賀郡八幡村(現・北九州市八幡東区)が製鉄所建設の有力候補地に浮上する原動力となりました。

その後、4年の工期を経て、1901年に操業を開始した官営製鐵所は日本の重工業発展の礎となりました。製鐵所の誘致は、まさに北九州地域を日本の産業の中心地へと押し上げる決定打となり、安川敬一郎の先見の明と実行力を示しています。

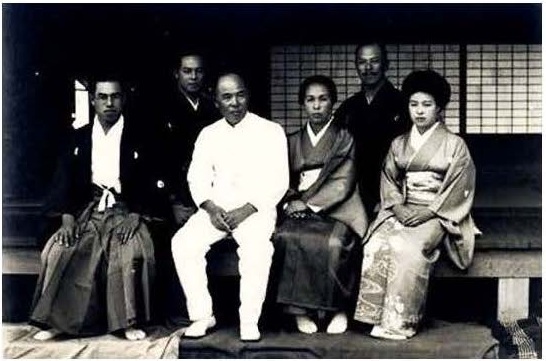

若松にあった安川邸

安川敬一郎が若松に建てた広大な邸宅は、当時の若松の繁栄と彼の偉大さを象徴するものでした。本宅は約3千7百坪という規模を誇り、現在の若松区役所の東側から恵比寿神社を経て若戸大橋橋脚に至るまでの広大な敷地を占めていました。

この大豪邸は単なる個人の住居ではなく、地域の人々との交流の場、若松の将来を語り合うサロンのような役割も果たしていました。敬一郎はこの邸宅で多くの来客を迎え、地域の発展のために様々な意見を交わしました。安川邸は、まさに若松の地域づくりの拠点の一つであったと言えるでしょう。

また、当時の経済的な活況を示す逸話として、博多駅長が2階級特進で辞令をもらうのが若松と門司港の駅長だったという話があります。これは、若松が安川敬一郎の尽力によって、いかに重要な経済拠点となっていたかを物語っています。