若松から広がる“農”の未来

新しい農業へのチャレンジ

未来を創る新産業 特集 若松を興す

— 指標でみる北九州市と福岡市の現況

かつて「福北都市圏」と呼ばれ、互いに九州のリーダー都市として競い合った福岡市と北九州市は、2000年代に入って人口動態や都市力において格差が広がった。人口増や経済力、国内外からの注目度で東京や大阪と肩を並べる福岡市に比べ、少子高齢化と人口減少に直面する北九州市は、2005年に100万人を割り込み、20年後には80万人を下回ると予想されている。

こうしたなか、北九州市の喫緊の課題は若者層を引き付ける産業イノベーションであり、製造業で培った「モノづくり力」を基軸にして、環境・再エネ・食農などの成長分野を取り込みながら、柔軟な働き方や地域ライフの魅力を高める施策が求められる。

—「モノづくり」としての農業の強み

特に、モノづくりの観点から北九州市の農業を見た場合、野菜・園芸(加工向け・地場流通)など畑作の比率が高く、生産現場から大量且つ迅速に農産物を供給できる強みを有しており、中小規模農家の生産を維持し、所得向上や地域とのつながりを通じた若手の取り込みが図られている。

2千戸余りの農家では、野菜、水稲、花卉(かき)、果樹などが栽培され、葉物野菜の取り扱いが六割以上を占めており、合馬の筍や大葉春菊、白菜、ホウレンソウが広く知られている。畜産業の比率が高く、ブランド肉や高付加価値野菜に力を入れる福岡市に比べ、産出額の面で劣る北九州市だが、農業観光の振興や小規模農業の高収益化に向け、スマート農業に力を入れている。

— 広がる若松ブランドの魅力

北九州市の農業は都市近郊型であるが、海と緑に恵まれた若松区では広大な台地と風通しの良い気候を活かした野菜栽培が行われている。潮風の影響を受ける海岸近くの畑でつくられる「若松潮風キャベツ」は、風味と品質の高さでブランド化され、若松クイーン(小玉スイカ)や若松水切りトマト、高倉びわなど、人気のある特産品が多い。

また、AI(人工知能)やIoT(Internet of Things)などの先端技術を活用したスマート農業を導入して、農家の生産性向上、作業の効率化、品質管理を行い、収量の安定化や担い手不足の解消といった課題に取り組んでいる。

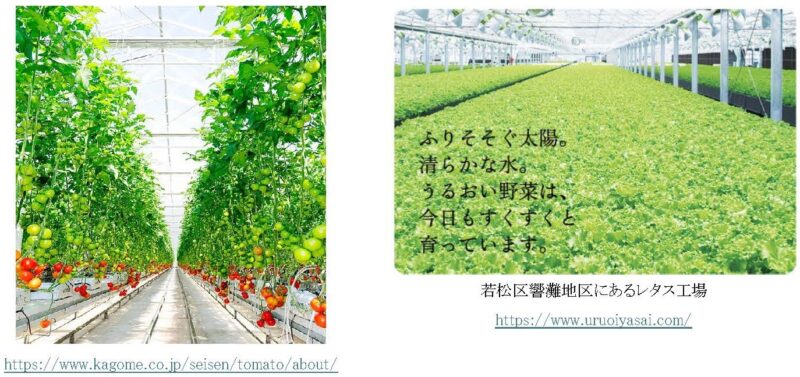

カゴメと電源開発が2005年に共同設立した「響灘菜園」では、生鮮トマトを通年栽培する大規模ハイテク温室を備え、年間約3千トンの各種トマトを安定的に供給。品質のバラつきを少なくするため、養分を含んだ水で育てる「養液栽培」を行うなど、トマトに適した環境をPCでコントロールしているとのことだ。

栽培に適した温度を保つための熱源として環境に優しいLPガスが使われ、燃焼時に発生するCO2を回収してトマトの生育に必要な光合成に有効利用。農薬の使用を抑えるため微生物防除剤や電解水を利用するなど、生きものと共生する農業のも取り組んでいる。

こうした先端的な栽培方法は響灘地区で無農薬水耕レタスを大量生産するエネジーグリーンハウス(株)でも取り入れられており、土を使わずにコンピューター管理された養液で育つレタスは、気候に左右されず、年間を通じて計画的に生産・出荷されている。

— 農業と観光を結ぶ

若松区で農業体験できる施設は北海岸エリアに集中している。代表的な農園としては、トマト狩りと栽培体験が楽しめる「Nature」、季節ごとの野菜収穫体験ができる「松浦ファーム」、子どもに食べさせたい野菜を皆でシェアする会員制農園「アグリゾート」、自家製果実のブレンドソフトクリームが売りの「田中農園」、ミカン狩りができる「天正園」などがある。

年間50万人が訪れるグリーンパークをはじめ、900万トンの用水を湛える頓田貯水池、沖合に林立する洋上風車と夕陽に染まる海岸線、遠見ケ鼻の灯台や太古の化石群など、豊かな自然と驚きに満ちた北海岸エリアでは、農業体験や地域の自然、文化、人々との交流を楽しむアグリツーリズム(Agritourism)が賑わい始めている。

ねいちゃー村: https://nature-sizenkai.com/

松浦ファーム: https://matsuurafarm2602.wixsite.com/my-site

アグリゾート: https://agresort.jp/

— 産学官協働で拓く農業の未来

北九州市では地元の大学や企業と連携して、環境配慮型の農業技術や6次産業化にも取り組んでいる。これは農業生産者自らが、「1次産業(生産)×2次産業(加工)×3次産業(販売・サービス)」を行い、所得向上を図る試みで、北九州市内のホップ生産者・醸造会社・販売店・関連企業・市民・行政などが一緒になって「響灘ホップの会」を結成。2020年から地ビール「Hibiki Fresh Hops 若松エール」の製造・販売をはじめ、若松産のホップを使った製品開発も進んでいる。

響灘ホップの会:https://www.hibikifreshhops.com/

また、農業従事者の高齢化や担い手不足に対応するため、スマート農業による人材育成や新規就農者制度、農福連携(農業と福祉の連携)などの施策が展開され、多様な主体が農業に参加できる仕組みが整えられている。

こうした農業活性化の取り組みが高齢化と人口減少に直面する地域にとって改善の切り札であり、農業の魅力と親和性を高める若松の挑戦は、北九州市復活のキーファクター(key factor)になっている。