モノづくりは人づくり、技術の伝承を図り製造業を支える

地元企業<我が社の強み> 福栄工業株式会社

若松を興す

代表取締役社長 石川利彦さん

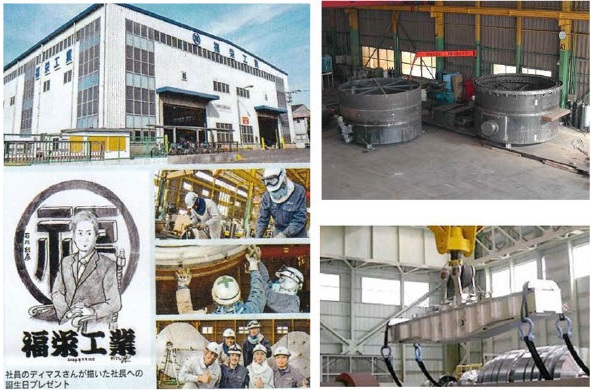

響灘工業団地に立地する福栄工業(株)は1963年設立の老舗企業として、プラント製缶・配管の製作・据付、メンテナンス分野を中心に業績を伸ばしています。「創業者である父や従業員の方々が培ってきた職人技(技術力・即応力)を伝承しながら、生産性の高い現場づくりを進めている」と語る石川社長。外国人従業員に対する親身な指導や明るい職場環境、「感謝・信頼・情熱」の経営理念を掲げながら、業界や地域社会の発展に貢献する思いをうかがいました。

- 事業継承に戸惑いはなかったですか?

2007年、34歳の時に二代目社長として就任しましたが、大学を出て直ぐこの会社に入社し、10年余りの実績を積んでいたので戸惑いはありませんでした。ただ、私が文系出身で技術者としての経験がなかったことから入社当初、職人気質の強い職場に戸惑いました。昔の職人さんは腕のよい人ほど技術を教えないとか、ヘルメットを被らず、くわえ煙草で作業したりするなど、ルールを守るのが苦手だったようです。

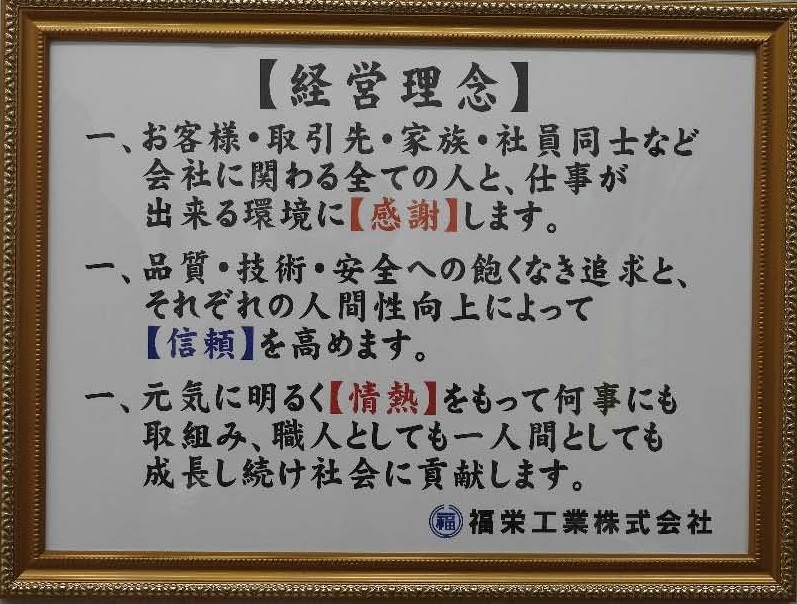

そこで、「感謝」「信頼」「情熱」を基本とする経営理念の見直しを行いました。「感謝」については、顧客や取引先への感謝はもちろんのことですが、家族に対して感謝の意を表す取り組みを全社的に奨励しました。社員全員に年1回家族への感謝状(パートナーの誕生日や両親の結婚記念日など)を書いてもらい、花かケーキを会社からプレゼントし、1時間早く退社できるように配慮しました。また、社員同士が感謝し合う仕組みづくりの一環として、営業職と技術職といった部署間の縦割りをなくすことで、業務の円滑化を図りました。

また、技術が高い人ほど人間性を向上させて欲しとの思いから「信頼」を強調しました。ルールを守るベテランこそが、後進に技術ノウハウを伝授できるといった観点から「信頼」を再定義しました。仕事でのミスを責めるのではなく、ミスを隠したことを注意する。これこそが職場で信頼を得る大切な要素だと思います。

[情熱」については、現場にこだわり続ける職人だった父への思いです。技術をしっかり伝承するために「情熱」をそそぐ会社でありたいという思いを込めました。外国人の従業員も増えてきていますから、情熱をもって技術を教え込むことを心がけています。

- 現在、外国人従業員は何人ですか?

今は10人です。ベトナムから5人、インドネシアから4人、韓国から1人ですが、みな一生懸命真面目に働いてくれます。最近、外国人労働者の問題を耳にしますが、受け入れる日本人従業員の意識改革からはじめ、技術・生活両面の心の通った教育をすれば良いのではと考えています。

うちでも一期生受入の際、ほとんどの人が反対の立場でしたが、それを説得してベトナムから2人を採用。彼らの頑張りもありますが、職人さんたちが一生懸命指導して腕前がめきめき上達しました。年配の日本人従業員が休んだ時でも、十分にその穴埋めができるくらいの技術力を習得しています。

ベトナムに行って直接面接をして技能実習生を採用したことがありますが、家族総出の歓待を受けました。また、別のベトナム人技能実習生の中には、就労期間が終わって一旦帰国しましたが、福栄工業で再び働くために来日し、5年間勤務して帰国した者もいます。

この似顔絵はインドネシアから来ていたディマスさんが感謝の気持ちを込めて描いてくれたもので、私の誕生日に贈ってくれました。社内でベトナム人とインドネシア人の従業員が日本語で打ち合わせしている光景を見ると微笑ましくもあります。

- 響灘工業団地で外国人就労者を採用している会社は多いですか?

この周辺の企業は面倒見が良くてうまくいっているところが多いようです。CAD(Computer-Aided Design)システムを使って高度な設計をこなす外国人実習生を採用している会社では、インドネシアに事務所を構えインターネットを使って業務を行っているケースもあります。

北九州市の場合、外国人労働者で人口増を図るといった観点から市営アパートなどの入居態勢が整いつつあります。今以上に福利厚生面での充実を図り、今後とも外国人就労者を受け入れて行きたいと思っています。

- 地元の高校生など、新卒者の採用状況はどうですか?

高校新卒者の採用はここ数年ありませんね。市内の公立工業高校などはほぼ大手企業の採用枠で埋まっていますから、なかなかこちらを向いてくれないですね。少子化の影響や大学進学率も上がっていますから、高卒を採用するのが難しい状況です。

響灘地域に大企業が進出してきて受注は増えているんですが、逆に雇用に困ることが多くなった。昔と違って若年層の人口がどんどん減り、中・高卒でこの業界に飛び込んでくる人たちがぐんと減って、技術を伝承していくのが難しくなってきました。そんな中で大企業が進出してくると採用が難しくなる。昔は顧客が増えるとうれしかったが、人手不足の不安が先に立つようになりました。

- 地元高校生の企業訪問は新規採用につながっていますか?

まだですね。これは私の発想だったんですが、ただ工場を見て回っても高校生には理解しづらいので、「商流」の観点から各製造企業の製品の流れや連携を理解しながら、各工場を見学することを提案しました。

母の会の集まりに参加して分かったんですが、地元での就職を希望する生徒が結構いるようです。そこで若松の高校卒業者が地元に残ってもらうためには、地元企業をわかりやすく紹介し、適性に合った職種を探す方法として、実際に仕事の流れを見てもらう方がより理解しやすいと考えました。同じモノづくりの会社でも色々な職種のあることが分かりますから・・・。

この企画は高校2年生を対象に行ったので、来年あたり面接に来る学生がいればと期待しています。BtoC(Business to Consumer)の会社に比べ、製造業のようなBtoB(Business to Business)の会社は、日ごろ目に付かないので高校生にとってわかりづらい。今後とも工場見学の受け入れは積極的にやっていきます。

- 会社の将来像について

M&A(Mergers and Acquisitions)をしていきたい。技術はあるが後継者がいない会社を吸収合併して、我が社のようにちゃんと技術を伝承できるシステムを作ったり、川上から川下まで一貫生産できる会社を目指しています。地元の銀行を通じて後継者不在で困っている会社を紹介してもらっていますが、結構ありますね。

また、業界全体の地位向上を図るため、モノづくり職人が少なくなる状況のなかで業界全体のレベルアップに貢献したい。一流職人の高齢化などに対処した機械化、マニュアル化を進め、技術の伝承をしっかり行えるようなシステムを構築し、生産性を高める工夫が重要だと思います。

詳細については、福栄工業(株)のホームページをご覧ください。